Questo post è un riadattamento di una nostra presentazione fatta in occasione del in occasione del seminario “Decentrare le Ecologie: un dialogo su decolonialità, immaginari e conflitti” presso l’Università di Milano-Bicocca il 30 maggio 2023. Qui il video della presentazione youtu.be/qIOCTbwU-z8?si=Y3CW-evTCOvgA1mt&t=1718

In Molecular Red, Mckenzie Wark definisce l’antropocene come un evento di “redistribuzione molecolare“. Indubbiamente l’antropocene ha segnato un rimescolamento globale di specie, specie

animali, vegetali, batteri, virus etc. Per quanto ridurre l’antropocene a mera diagnosi di una discontinuità tra un prima e un dopo risulta riduttivo, nella letteratura, soprattutto quella proveniente dalle scienze geo-bio-fisiche, ci sono stati diversi i tentativi di stabilire l’inizio di questa era.

Diverse ricercatrici e ricercatori all’interno della scienze sociali, ad esempio, hanno cercato di rispondere criticamente a tali analisi della discontinuità, soprattutto per ciò che concerne le loro logiche universalizzanti. Alcune di queste critiche (ce ne sono tante) hanno posto l’accento sulle relazionalità ecologiche e il ruolo dell’agency non-umana.

Una di queste è forse la proposta del gruppo di ricerca della World-Ecology, tra tutti Jason Moore. Moore sostiene che capitalismo sia prima di tutto un modo di ‘organizzare la natura’, sia umana che non-umana. Anche Moore individua un inizio temporale, il lungo 16°secolo, come anche delle coordinate spaziali specifiche: La piantagione (la prima piantagione atlantica di canna da zucchero risale 1470). La piantagione è il luogo dove nascono e si consolidano nella loro forma moderna le distinzioni tra generi, razze, classi.

Donna Haraway e Anna Tsing continueranno nell’opera di fare della piantagione uno dei vari foci analitici dell’antropocene, coniando il concetto di piantagionecene, l’era della piantagione. Un luogo e uno spazio in cui avviene una radicale semplificazione e una radicale sostituzione di popoli, piante, microbi e forme di vita e la loro messa a valore tramite il loro lavoro forzato.

Tra i principali strumenti attraverso gli imperi europei realizzano il dominio sulla vita umana e non-umana nella piantagione sono i meccanismi di produzione di conoscenza e di ignoranza.

Come scrive Londa Schiebinger in Plants and Empire, “la comprensione del naturale è avvenuta all’interno di un progetto storico ben definito che puntava a rendere la natura esterna – più la natura veniva subordinata e razionalizzata, più questa poteva servire alle necessità degli imperi europei“. Al centro di questo lavoro di Schiebinger c’è l’analisi della pratica del bioprospecting, ossia la ricerca di piante e di specie animali utili alla produzione di medicinali ed altri preparati di valore commerciale. Tale pratica, che si sviluppò nel corso del 18° secolo, ha avuto anche lo scopo di dare un nome alle piante provenienti da tutto il mondo, spesso botanici europei di genere maschile. Le pratiche di denominazione, sostiene Schiebinger, hanno contribuito alla consolidamento dell’egemonia europea, inserendo nella nomenclatura una particolare prospettiva storica, una storia che celebra le imprese dei ‘grandi uomini europei’.

Ciò che è interessante di questo lavoro è come non parli solo di pratiche conoscitive, ma anche di pratiche agnotologiche. Ossia come le autorità coloniali creassero e mantenessero (con violenza) spazi di ignoranza sui saperi naturalistici e botanici dei soggetti colonizzati e resi schiavi nelle piantagioni Caraibiche. È il caso della Poinciana, una pianta già nota tra le donne schiavizzate, che veniva utilizzata come abortivo naturale al fine, sostiene Schiebinger, di praticare una forma di resistenza nei confronti dei padroni che volevano ridurle a bestie da soma riproduttive.

Oltre all’essere soppressa all’interno della piantagione, le conoscenze sulla Poinciana non oltrepassarono l’Atlantico. Questa pianta non entrò mai nella farmacopea europea, men che meno come abortivo.

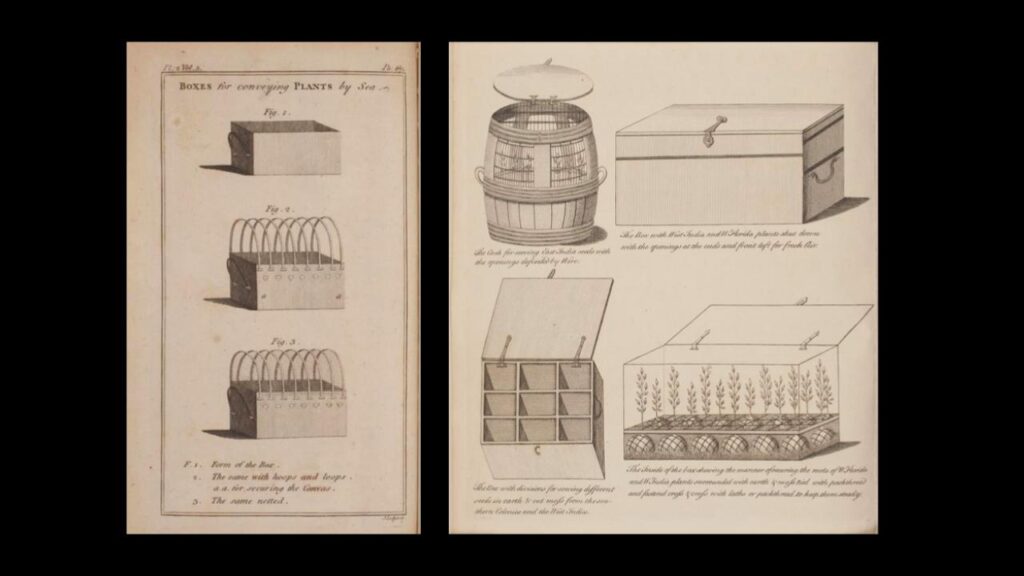

Altra problematica in cui si imbatte la volontà coloniale di plasmare e creare nature disciplinate è rappresentata dagli aspetti logistici richiesti dal trasporto di materiale vegetale vivo.

Nel 1770 John Ellis, rinomato naturalista e rappresentante dell’impero inglese in Florida e l’isola di Dominica, pubblicava «Directions for Bringing over Seeds and Plants from the East-Indies and Other Distant Countries in a State of Vegetation». Si tratta una sorta di manuale di istruzioni per preservare al meglio il materiale vegetale trasportato durante i viaggi in nave. Nonostante i consigli e le tecniche esposte nel manuale di Ellis il trasporto del germoplasma vivo rimane ancora un’impresa ardua da raggiungere. Nelle imbarcazioni che circumnavigavano il globo – passando per zone umide, calde, fredde, diversissime fasce climatiche – i semi, i bulbi e le barbatelle, la maggior parte delle volte arrivano deteriorati e inutilizzabili. Il manuale di Ellis, infatti, si conclude con un auspicio: l’autore si augura che il suo libro possa ispirare le future generazioni di “curious gentleman, seedsman and gardeners” nell’arte del trasporto di materiale vegetale.

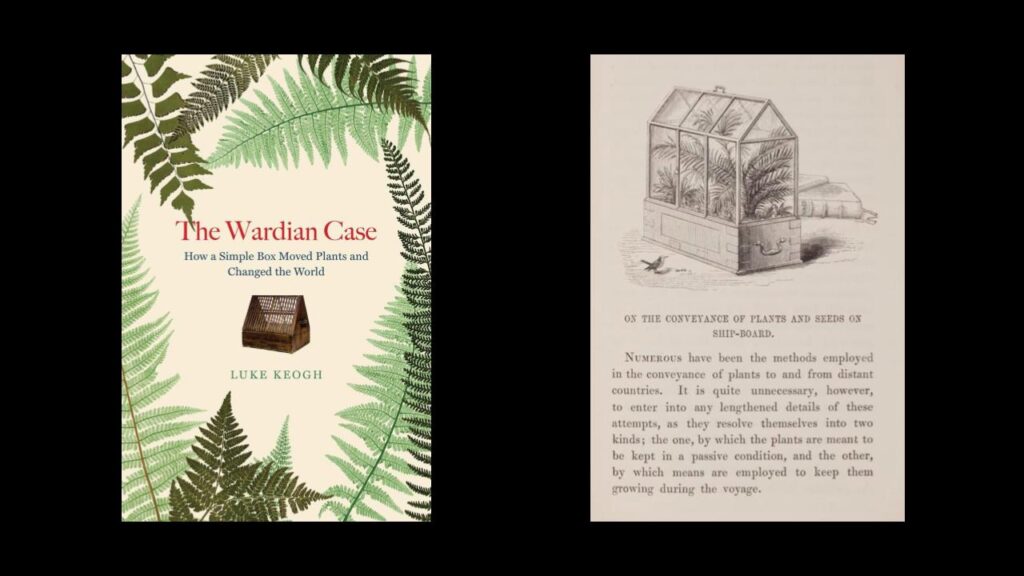

Una generazione dopo, siamo all’inizio degli anni ’30 dell’800, il curious gentlemen gardener arriva. si tratta di Nathaniel Baghshaw Ward, medico e membro della Horticultural Society of London, che vantava diverse conoscenze all’interno del mondo del vivaismo e della scienze naturali. Ward viveva a East London, allora una zona industriale caratterizzata da un’aria malsana che gli rendeva sicuramente difficile la sua orticoltura. Nutriva anche interesse nei confronti dell’entomologia, infatti, fu nel cercare di incubare una crisalide di falena con della terra posta in una bottiglia che si accorse che al suo interno stava iniziando a germogliare una piccola felce. Una ‘mini-serra’. Sfruttando i suoi contatti nel mondo del vivaismo, Ward organizza una prova: trasportare delle piante vive dall’Inghilterra all’Australia, un viaggio lungo e attraversando diverse fasce climatiche. Le piante sopravviveranno al loro trasporto, l’esperimento si rivela un successo. Nel 1842 Ward pubblicherà i risultati in “On the Growth of Plants in Closely Glazed Cases”.

L’Invenzione della (da lì in poi chiamata) Wardian Case diede una decisiva spinta alla coltivazione e il trasporto di piante provenienti dalle colonie. Permise all’impero inglese di riprodurre le piantagioni di tè anche al di fuori dalla Cina, permise il trasporto, l’appropriazione, la messa a valore di ‘contenitori di tropici’ o “squares of tropic summer”, come recitava una poesia di Alfred Tennyson, dedicata appunto a questa invenzione.

But what is that I hear? a sound

Like sleepy counsel pleading;

O Lord !—’tis in my neighbour’s ground,

The modern Muses reading.

They read Botanic Treatises,

And Works on Gardening thro’ there,

And Methods of transplanting trees

To look as if they grew there.

Th e wither’d Misses! how they prose

O’er books of travel’d seamen,

And show you slips of all that grows

From England to Van Diemen.

They read in arbours clipt and cut,

And alleys, faded places,

By squares of tropic summer shut

And warm’d in crystal cases.

Lord Alfred Tennyson, Amphion (1842)

Come scrive lo storico dell’ambiente Luke Keogh, la Wardian Case non muoveva solo piante, ma muoveva interi ecosistemi, andando a comprimere lo spazio e il tempo e permettendo un nuovo scambio colombiano.

Il ‘rovescio della medaglia’ del cosmopolitismo rivendicato dall’orticoltura Vittoriana – incarnato da Ward e la sua serra portatile – divenne il ‘cosmopolitismo’ ecologico dei patogeni e dei parassiti delle piante.

Prima dell’avvento della Wardian Case la maggior parte delle malattie delle piante da coltivazione rimanevano problemi locali. insetti, batteri, virus, nematodi, rimanevano confinati nelle regioni nelle quali avevano avuto il tempo di co-evolversi con le loro piante ospiti. Oltre ad intere ecologie l’invenzione di Ward iniziò a trasportare interi pato-sistemi.

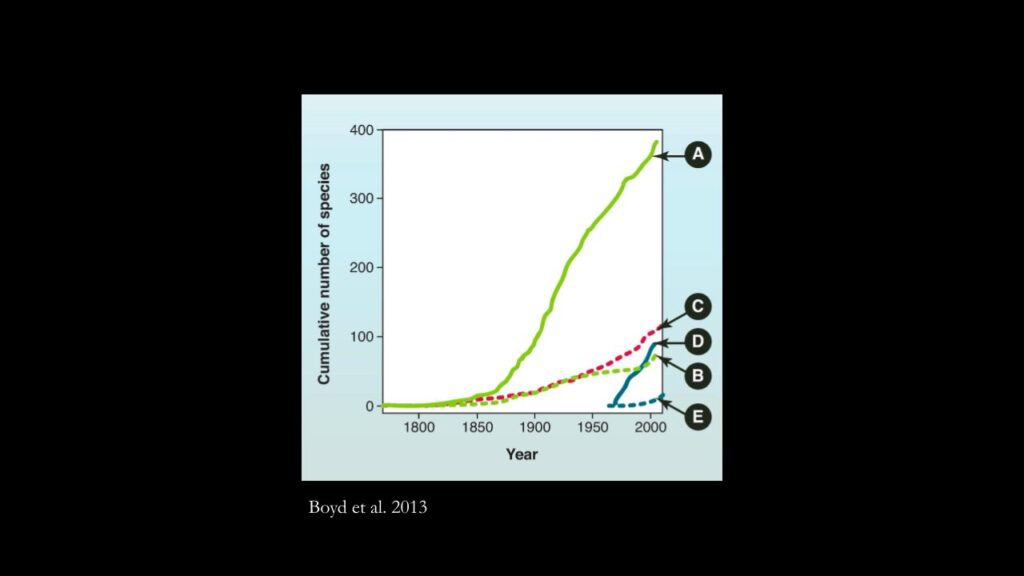

Nonostante il declino di questa tecnologia, dovuto anche all’avvento di nuove politiche bio-securitarie, la quantità di parassiti ed agenti patogeni introdotti rimane in costante incremento. Negli ultimi decenni questo fenomeno è accentuato dal regime di scambio neoliberale, in cui le spinte verso una totale liberazione delle forze di mercato vengono timidamente ed inutilmente mitigate dalle politiche fito-sanitarie adottate dagli Stati membri, eredi di quegli stessi imperi coloniali europei.

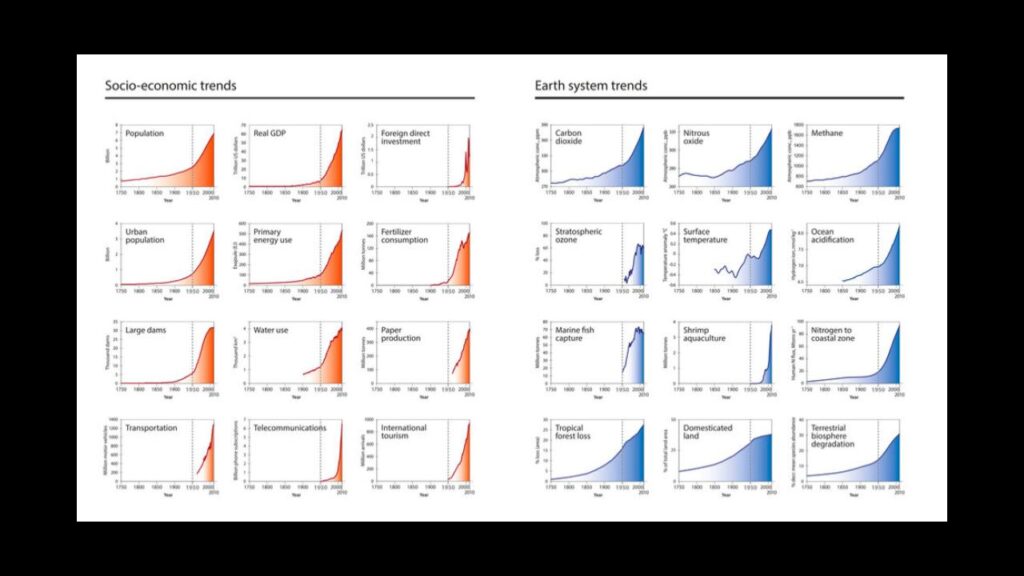

In tale contesto, la crescente circolazione dei patogeni diviene uno dei tanti hockey stick graphs che caratterizzano l’antropocene.

Ciò avviane in un contesto In cui la responsabilità della sicurezza fito-sanitaria viene fatta ricadere sull’azione del singolo, in piena governance ambientale neoliberale, arrivando perfino a definire una nuova forma di cittadinanza: un “Plant Health Citizen”, come riportato da una recente campagna informativa della FAO in occasione dell’International Plant Health Week.

Ritorniamo alle nostre ricerche in Puglia. Il progetto moderno della monocoltura di ulivi del Salento nasce proprio alla fine del 18°secolo. Lo storico Carl Ipsen scrive che l’olio prodotto in Puglia, che dal porto di Gallipoli partiva per arrivare nei porti di tutta Europa, ha aiutato a lubrificare gli ingranaggi della nascente industria tessile inglese. Gli ulivi pugliesi sono parte integrante di questo progetto coloniale ed imperiale.

È questo il contesto bio-socale in cui abbiamo iniziato a pensare a Xylella fastidiosa Pauca ST53.

Un ceppo batterico proveniente dal Centro America, che per mezzo di una pianta ornamentale di caffè, passando per lo snodo portuale e logistico di Rotterdam, finisce per approdare in uno dei tanti vivai del gallipolino durante i primi anni del nuovo millennio, continuando a spostarsi di pianta in pianta nel corso dei decenni che seguiranno. Riflettere su Xylella e i suoi movimenti globali ci porta a riconnettere questa con la storia delle piantagioni caraibiche e delle serre Vittoriane.

Le misure fito-sanitarie adottate per eradicare e contenere questo batterio portano inoltre una ad una riflessione sulla saldatura tra il dominio tecno-scientifico e dominio della forme di vita nella piantagione; un processo che, così come evidenziato da Schiebinger, tende a ignorare attivamente non solo le conoscenze locali, ma le interconnessioni esistenti tra vita vegetale e vita microbica, una radicale semplificazione della vita.

Il pensare all’emersione della patologia solo nei termini di patogeno-vettore-ospite (per esigenze biosecuritarie) è di fatto imporre un regime agnotologico, in cui la conoscenza sui legami specifici ed inter-specifici – che sì, possono emergere in forma patologica, ma anche in forme commensali o mutuali – viene ignorata in virtù del dominio, del controllo, del mantenimento e replicazione della piantagione.

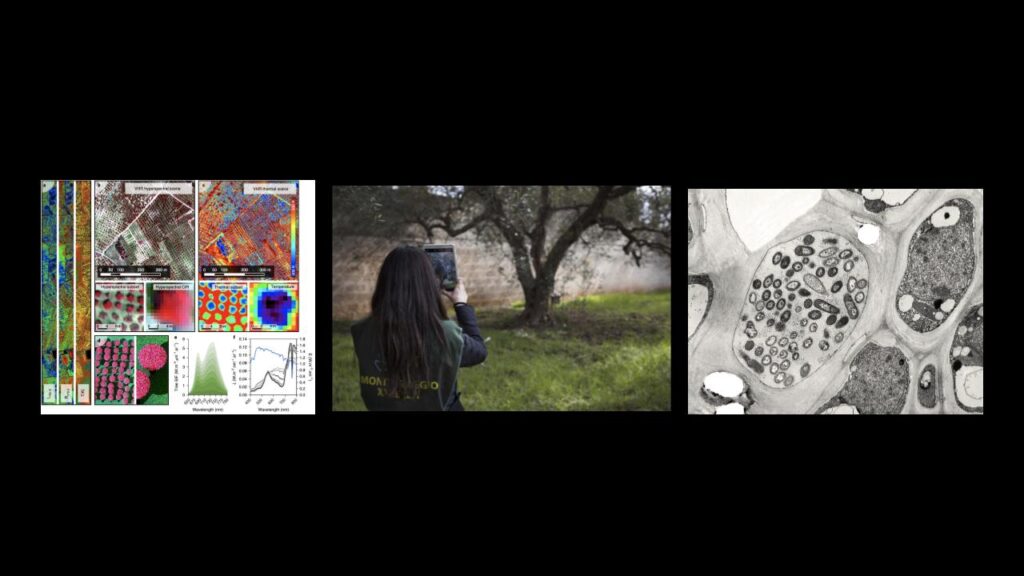

È interessante anche pensare come con l’avvento e la diffusione dell’agricoltura digitale, i confini spaziali della piantagione si vadano ad estendere, come nel caso dell’utilizzo in campo agronomico delle tecnologie di Remote Sensig per mezzo di droni o satelliti.

Diviene quindi necessario ripensare a quali siano i limiti spaziali della piantagione, una “piantagione-mondo” In cui la stratificazione geo-sociale dell’antropocene oltrepassa la stessa crosta terrestre, finendo nelle orbite stratosferiche di satelliti che divengono funzionali alla riproduzione delle forme monoculturali, eredità materiale di quelle stesse piantagioni coloniali inventate alla fine quattrocento.